このところ、卒業式の祝辞を考える事で頭を悩ませる日々が続いておりました。

私自身、PTA会長として最後の年と決めていたからです。6年間もの間、小学校のPTAの会長を続けるなんて思ってもなく、気が付けば6年やっていたように思います。中学校の会長を含めると7年です。

振り返ると、6年前の小学校はヤンチャな児童が数人いて、PTAも、いつも副会長が走り回ってみんなを引っ張り、負担は皆平等に負うことと先輩たちから教わって、行事をこなす事に精一杯な、今思えば余裕がなく、教員もヤンチャな児童の対応で、何でも教員が負担して地域の団体の仕事も一部肩代わりするような便利屋みたいな状態でした。それが仕事だと思い込んでいたのかもしれません。

自分自身、PTAの仕事や行事など知る事もない所からスタートしましたので、当時のサラリーマンの仕事と同じような価値観を持ち込んでは、これ、意味ある?とか効率とかPTAという団体自体、必要とされているのか等、事情も知らないままやっていました。

2期目になり、新たな校長先生が赴任しました。60代とは思えない精悍で背が高く、白のスーツで白ぶちメガネの先生。

この校長が金塚小学校に変化をもたらせてくれました。

毎朝、校門に立って児童一人一人に「○○おはよう」と名前を呼んで挨拶を行い、授業中は各学年の様子を見て回り、休み時間はグランドで遊んでいる児童の様子を見守って、ほとんど校長室にはいない。常に子どもの様子を見て、ヤンチャな児童にも厳しく指導しながらも良い所を見つけるために向き合っていました。

そんな校長先生が打ち出した取り組みが「金塚プライド2019」2023年の金塚小学校創立100周年にみんなでお祝いしてもらう為、誇りを植え付けると共に大阪市で一番お花が多い小学校を目指す取り組みを開始しました。

この取り組みをPTAで後押しする為、Tシャツを作り阿倍野区のドッヂボール大会で金塚小学校の存在感を示そうと考えました。

しかし、年が変わり新型コロナが日本にも入って来だして未知のウイルスという恐怖が迫ってきた頃でした。

何とかこの年の児童は卒業式を挙行する事が出来て、この時は少し長めの春休みだと認識していました。

しかし3期目の2020年度は、入学式も挙行できず学校に登校する日も少ない年になり、世の中からマスクや消毒液がなくなり、カオスな世界が広がりました。PTA活動どころか、学校自体の教育活動が思うようにできない状態のなかでPTA会費を返却するしないなどの議論もでました。

今こそPTAとして子ども達や学校、保護者の為に出来る事を考えようと手作りマスクと携帯用の消毒液、学校に消毒液を寄贈する事を考えました。だけど、学校も使えない。手伝える人員も厳しい。そこで、地域の方に相談しよう。地域のおばあちゃんや団体、友達とで手作りマスクの作成にとりかかりました。

このころから、PTAという団体は学校の教育活動を支え、地域や保護者と共に教育支援をする地域との橋渡し役でもあり、学校とPTAと地域が1つになれば、たとえ小さな小学校でもより良い教育活動ができると思うようになりました。

それでも依然子ども達は学校に行けない日が続いて、中高生たちはトレーニングで町でランニングをしたり、道端でドリブルの練習をしている光景をよく目の当たりにしました。この子ども達も夢や目標に向けて本当なら嫌になるくらい練習を積んで試合を繰り返す日々のはずなのに、それが出来ない。公園ではボールは使用できない。道路でボールを使用するといった状況。ここでまた、地域の方にお願いして集会所にバスケットゴールを設置させてとお願いしました。ここでなら好きに練習できると次第に子ども達が集まるようになりました。

この年は、地域を知ってPTA単独では出来ない事でも学校の外でも子ども、達の為に出来る事があるという事が実現できた最初の年でした。

まだまだ先の見えないトンネルの中を皆が歩くなか、少し光が見えてきて次はこれをしようとか、やってみようなどのアイデアが浮かぶようになりました。しかしこの時の課題は、従来のPTA活動を行う事ができない状況には変わらず、一部の人だけが動いている状態で、PTAの役員、実行委員とのコミュニケーションがとれない、仲間が集う場もないのが課題でした。

4期目の2021年度は、行動制限が設けられる年となり、通天閣が赤色なら何もするな。黄色ならほとんど何もするな。青色なら何とか出来る。そんな年でした。いつ赤になるのか、いつまで青が続くかなんか誰も分からない。計画も立てることが出来ない。刹那的な活動を余儀なくされる日が続きました。この年も学校を使った通常のPTA活動は多分出来ないだろうと、昨年同様に地域を使ったPTA活動になると。

世の中は、ワクチン接種しないと会社に行けないとか、高齢者が優先だとか現役世代の我々はいつワクチンが接種出来るのか分からず不安になる日々が続きました。

この年も地域の協力を受け、地域の人たちで子ども達や保護者に出来る事をやる年になりました。

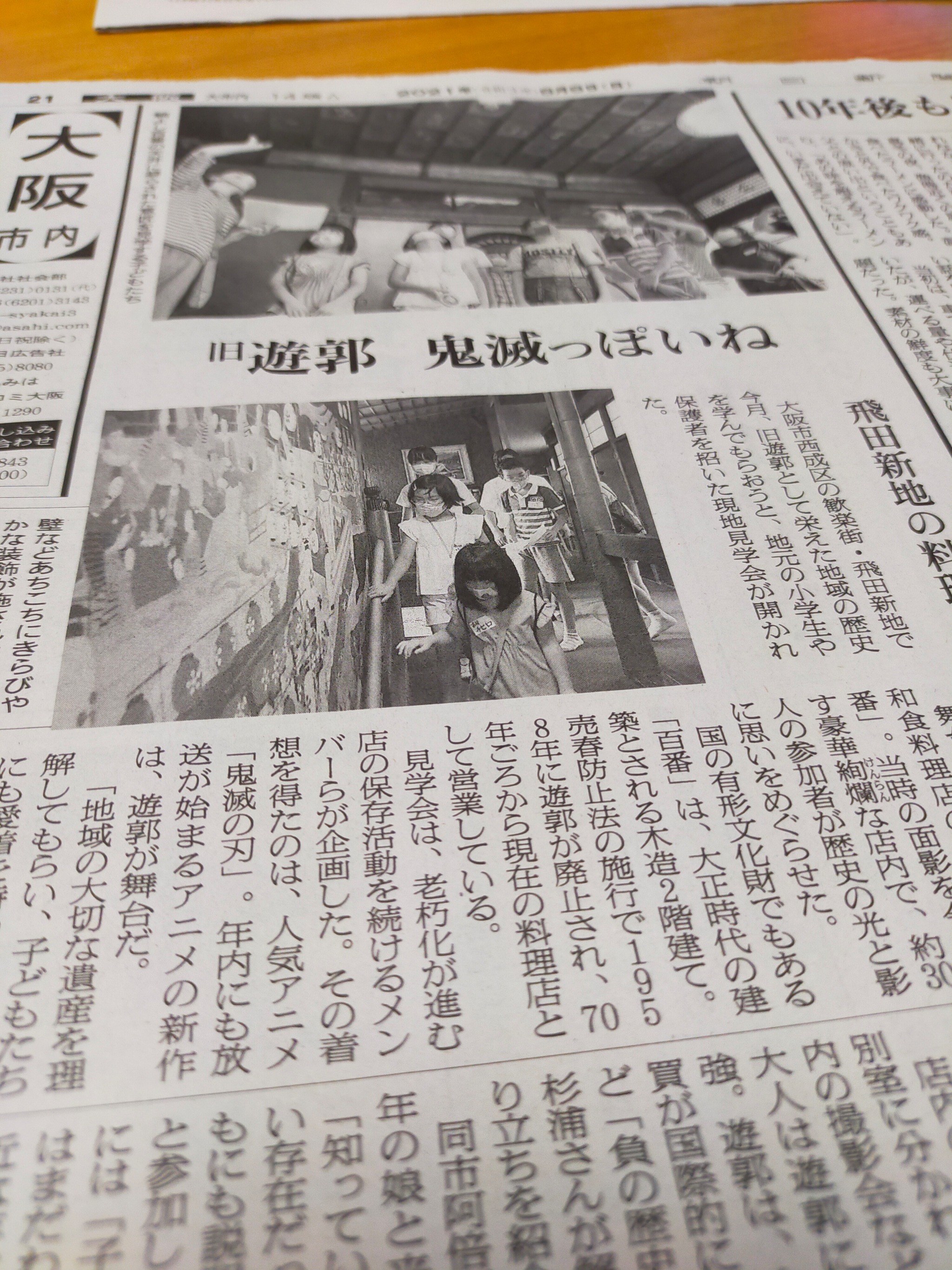

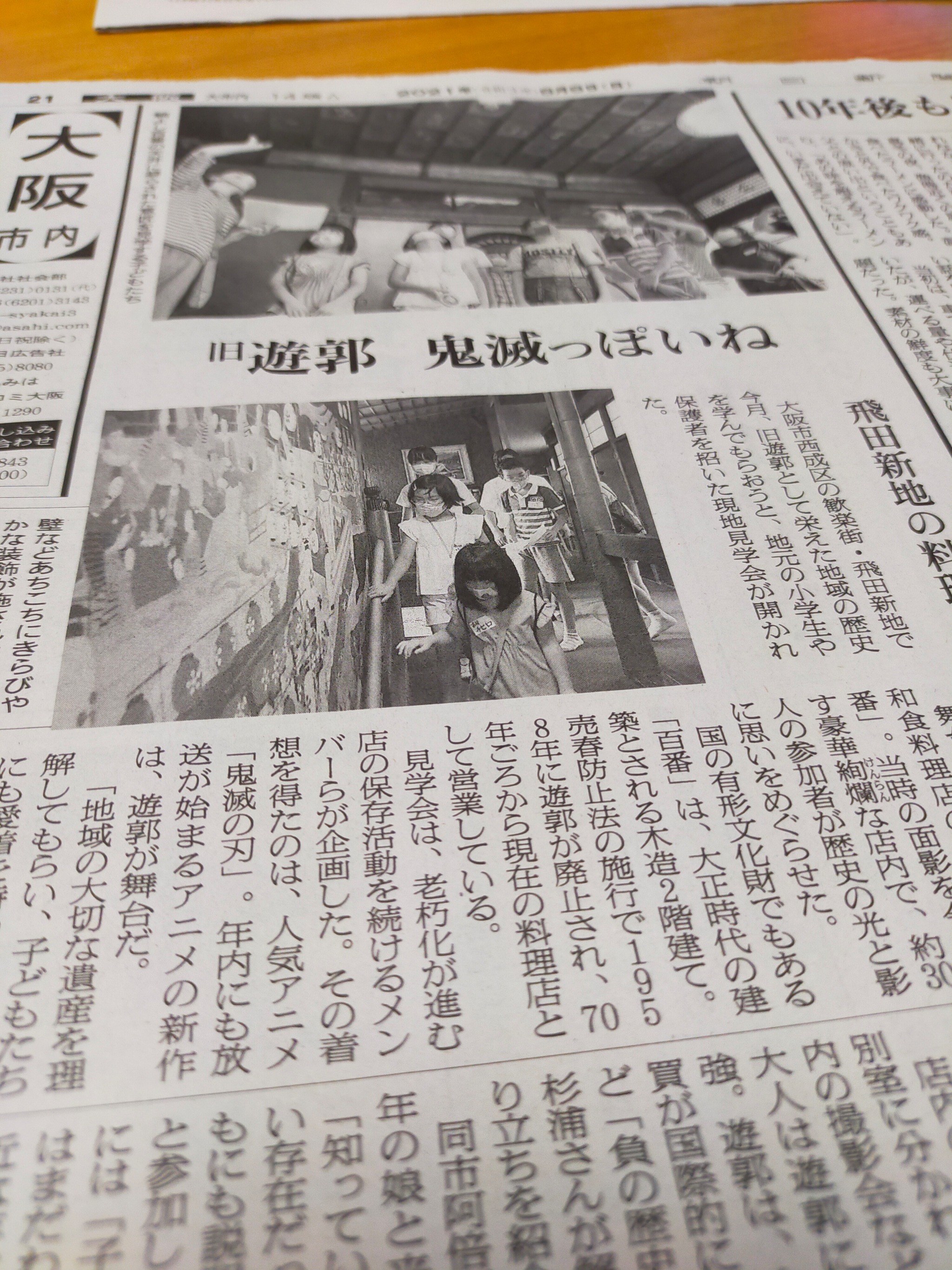

金塚小学校の保護者、教員に希望する人全員にワクチン接種を受けてもらえるよう地域の方が計らってくださり、夏休みに地域の有形文化財の「鯛よし百番」に社会見学と地域の歴史を学ぶスタディツアーを開催し、その様子が新聞にも掲載されました。

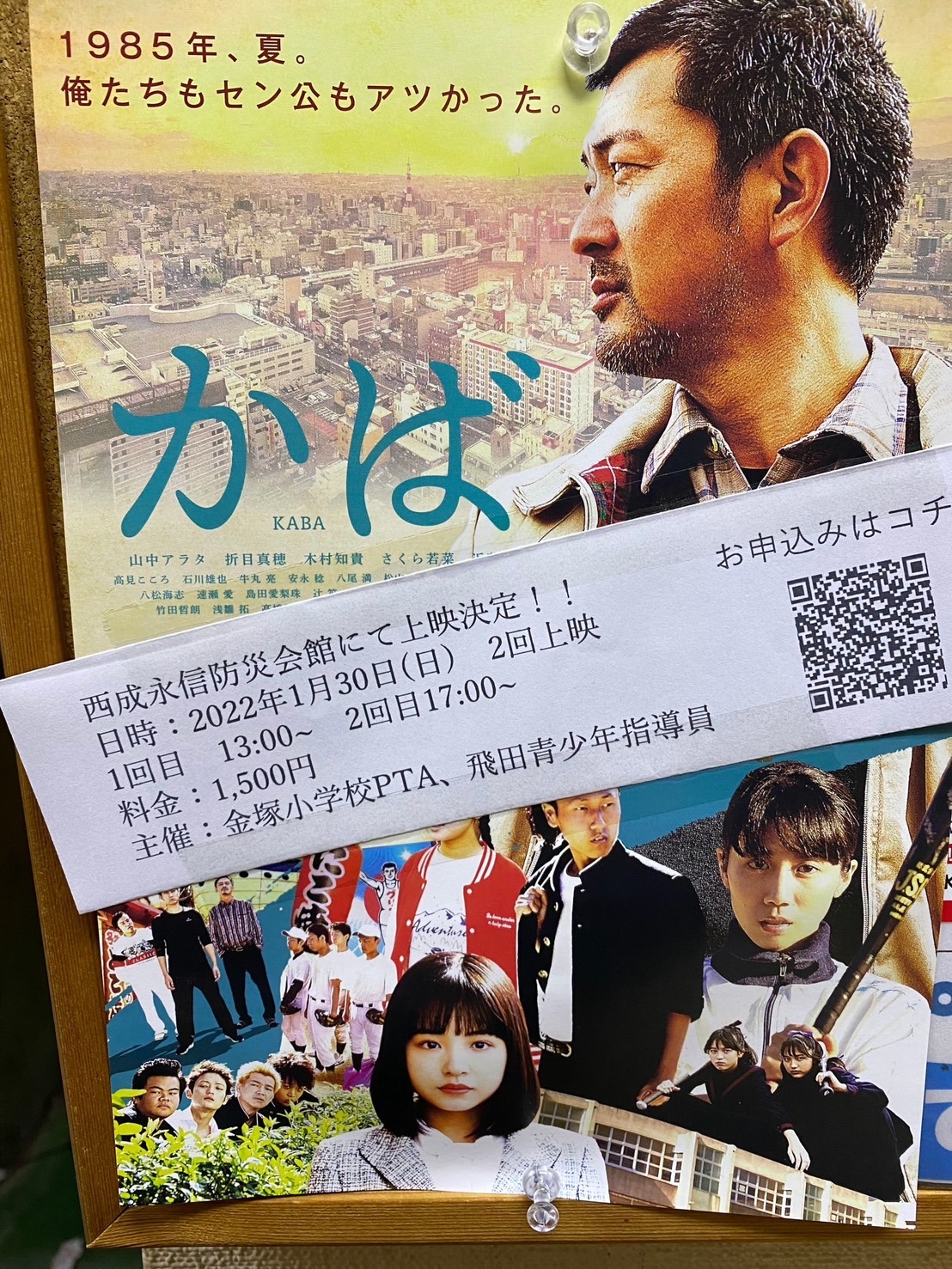

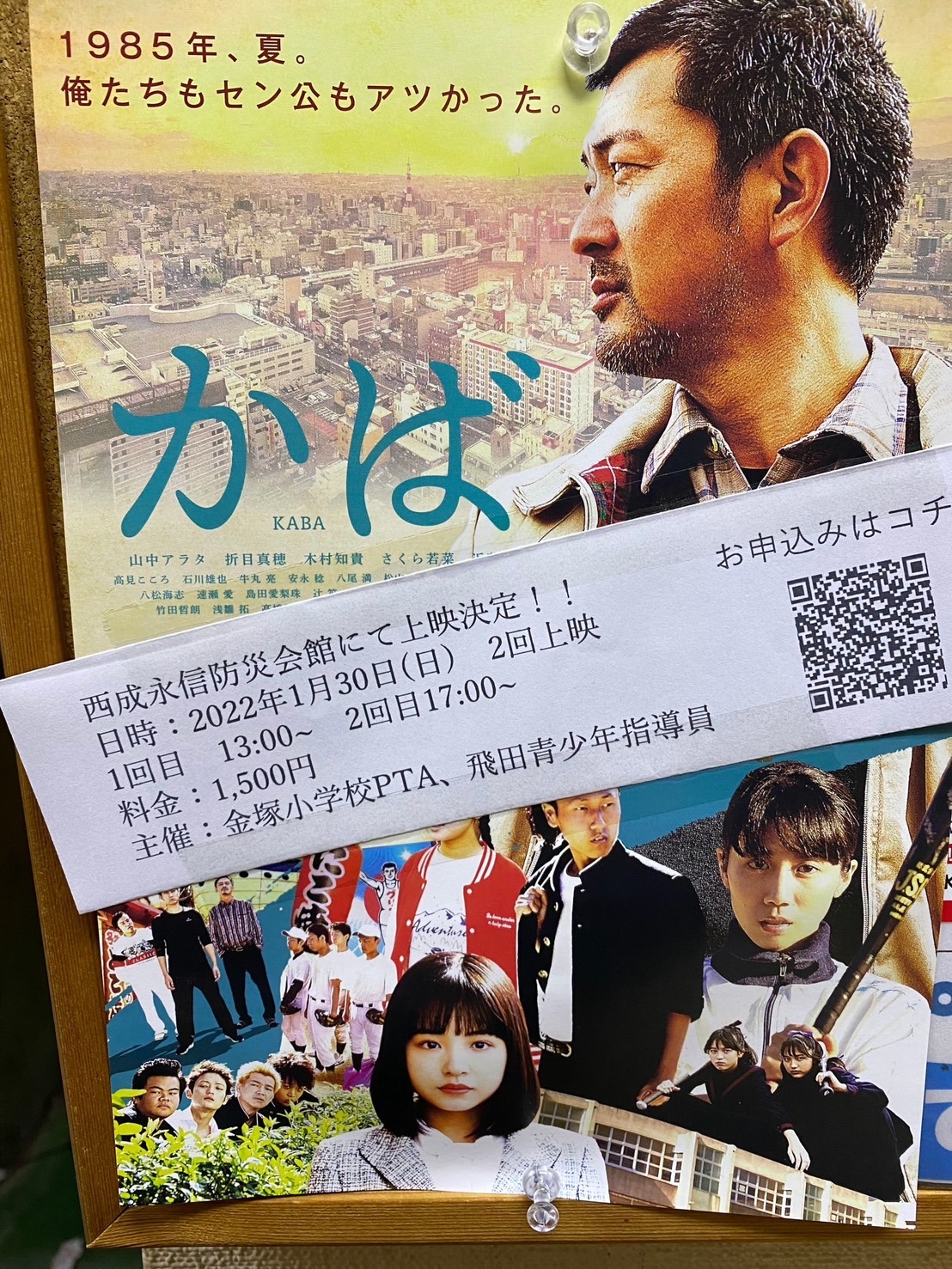

1月には、西成を舞台とした映画「かば」の上映会を人権活動として地域の施設で開催する事ができました。

このころから、ホンマに喜んでもらえているのか?自己満足なんではとか、学校に行く事もほとんどなく声を聴く事もない。

大変さだけがのしかかり、自分の仕事もうまくいかず、自分だけが何で?孤立感をすごく感じるようになりました。

そして、この年度で校長先生が離任することが決まり、2年後の100周年を迎えることができるのだろうか、金塚プライドを持ってもらえるのか?焦りと不安で投げ出したくなりました。

一方では、これらの活動のなかで、鯛よし百番の社会見学第2弾として山王町~てんのじ村~の社会見学会企画が動き出しており、次年度の開催が決まり、これに向けて準備に追われる事になりました。

ここで、役員と衝突してしまう事態となりました。不満をぶつけられ、手紙、案内、段取りを細かく指摘され、予算を私物化しているようなことも言われ、ますます距離感を感じ、孤立感がMAXになってしまいました。

今思うと、心配してくれ、会長の顔に傷がつかないように助言してくれていたのに当時の自分はそれに気づかないでいました。

年度も変わり5期目の2022年度、新たに校長先生が赴任されて前校長とは打って変わった、THE校長先生っていう雰囲気の先生です。

コロナ渦の2年、学校は児童の教育活動に精一杯で、学校と地域の繋がりが希薄にならざるをえなかった。それは、どこも同じで、人の繋がりも希薄になった状態で、校長先生が最初に行った事は地域との顔合わせ。知らない地域について調べる所から始まりました。

そんな校長先生の思惑と山王町の社会見学会はまさに一致し、大変喜んでくださいました。

阿倍野の学校なのに何故西成区のエリアが校区に入るのか?てんのじ村って何故芸人が集まっていたのか?てんのじ村と新世界の関わり?

山王町の名前の由来など落語を聞きながら、大学の先生に歴史を教えてもらい、西成区長も交えて座談会を開き、ランチを地域の100年洋食屋さんで食べて、通天閣で出来たばかりのすべり台を滑って楽しんで。有意義な社会見学会になりました。

徐々にコロナ渦の呪縛から解放されつつあり、十分とはいかないまでも以前の生活を取り戻すべく学校、PTA、地域をつなげて100周年に向けて何をするのか。また、何が出来るのかを考える。PTAにどれだけ協力していただけるか。まずはそれを確認する必要がある。

次回、金塚小学校創立100周年編